live report

Muhal Richard Abrams Aperitivo In Concerto - Teatro Manzoni

Concerto del 31/01/2016

#Muhal Richard Abrams#Jazz Blues Black#Jazz AACM Art Ensemble of Chicago Association for The Advancement of Creative Musicians Jonathan Finlayson Bryan Carrott Brad Jones Leonard Jones Reggie Nicholson Avantgarde Aperitivo in Concerto 2016 Teatro Manzoni

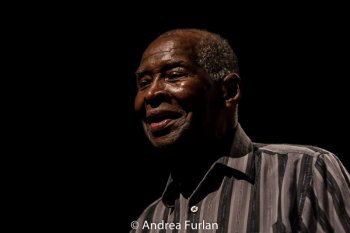

Sul palco del Teatro Manzoni si muove lento, ma sicuro di sé: ha il passo della leggenda l'ottancinquenne Muhal Richard Abrams, padre dell'ultima autentica rivoluzione jazzistica degna di questo nome, quella chicagoana dell'AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians), il sodalizio artistico fondato nel 1965 da questo sorridente signore in maniche di camicia. Tenendo ben vivo il legame comunitario con la loro città, e con le ferite aperte dalla questione razziale, un gruppo di giovani musicisti prese il free jazz definito da Coleman e dal Coltrane di Ascension per portarlo da un'altra parte, ridefinendolo secondo uno stile più ricercato e meno denso e aprendolo a una gamma di sonorità più vasta rispetto alla classica strumentazione ereditata dal be bop. Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, l'Art Ensemble of Chicago, Wadada Leo Smith, Henry Threadgill e Anthony Braxton vengono tutti da lì, ma niente sarebbe stato senza Abrams, grande propulsore e “direttore d'orchestra” dentro una miriade di contesti diversi e oggi ingiustamente meno noto dei suoi colleghi di allora.

“Io sono Muhal Richard Abrams, ma non il pianista”, dirà alla fine del concerto: forse l'umiltà è la virtù dei grandi, o forse è un altro modo per dire “sono molto di più”. Prima di queste poche parole, il suo quintetto investe il pubblico con un'unica lunga suite di 50 minuti, senza interruzioni. Dentro c'è tutto lo spirito AACM: il gusto per la ricerca timbrica e i “piccoli suoni”, il peso degli spazi e dei silenzi e l'ammaliante bellezza di una musica pur priva di melodie e armonie riconoscibili, che continuamente si decostruisce e ricostruisce e ti sfida a indovinare cosa verrà dopo. Abrams tira le fila con le dita delle mani, indicando volta per volta ai membri del suo quintetto che è di turno a prendersi la scena. Suona poco, a volte solo con la mano destra e con rumorosi cluster, quasi sempre sul registro basso, e quando prova a farlo “sul serio” ha un che di vagamente monkiano. Ma poco importa, perché qui non è terra di virtuosismi e di prodigi della tecnica, e ciascuno deve esprimere la sua personalità in modo radicalmente diverso.

Il più applaudito è il dotatissimo vibrafonista Bryan Carrott: forse il suo strumento è l'unico ancoraggio immediato, “melodico”, a qualcosa di già sentito. Ma quando torna per primo sul palco per il bis (altri 10 minuti di arrampicata sugli specchi) esordisce suonando le bacchette tra loro, poi sfiora la struttura del vibrafono, batte sul leggio e infine attacca l'assolo lavorando con le mani nude. Tutto con una naturalezza unica. A fargli da contraltare per tutto il concerto c'è il giovane Jonathan Finlayson: la sua tromba sinuosa e misteriosa sembra vagare senza una direzione precisa, e gioca per sottrazione, fino ad eccheggiare un miagolio o certe sonorità della voce umana. Alle spalle, una sezione ritmica fenomenale. Leonard Jones, che sostituisce l'indisposto Brad Jones, tira fuori le potenzialità timbriche del suo contrabbasso, suonandolo con l'archetto o torturando le corde con profonde svisate. Reggie Nicholson, al suo fianco, si diverte a rallentare il ritmo, sfidando il pubblico e dilazionando con sagacia il momento in cui dispiegare tutta la potenza dei tamburi, arte di cui pure è maestro; nel frattempo fa cantare la sua batteria accarezzando i tamburi con la mani e toccando i piatti anche sul fianco, oltre che sulla superficie. Poi ci sono i passaggi d'insieme, a volte fragorosi e rumorosi (finalmente?), a volte contrastati e saltellanti, quando i musicisti giocano a sovrapporre brevi passaggi ripetuti (ciascuno ha il suo).

È uno spettacolo straniante e coinvolgente, misterioso e rarefatto, che pur senza rinunciare al suo spirito d'avanguardia, ancora giovanissimo cinquant'anni dopo il primo vagito, ti prende per mano e ti invita a seguirlo. E per chi ancora si chiede se questi signori “sanno suonare anche il resto” (cioè il jazz tradizionale), c'è un gustoso aneddoto che viene direttamente dal soundcheck, con Abrams che erudisce il suo giovane trombettista sui corretti passaggi di un antico ragtime. Più tradizione di così...

Fotografie di: Andrea Furlan

“Io sono Muhal Richard Abrams, ma non il pianista”, dirà alla fine del concerto: forse l'umiltà è la virtù dei grandi, o forse è un altro modo per dire “sono molto di più”. Prima di queste poche parole, il suo quintetto investe il pubblico con un'unica lunga suite di 50 minuti, senza interruzioni. Dentro c'è tutto lo spirito AACM: il gusto per la ricerca timbrica e i “piccoli suoni”, il peso degli spazi e dei silenzi e l'ammaliante bellezza di una musica pur priva di melodie e armonie riconoscibili, che continuamente si decostruisce e ricostruisce e ti sfida a indovinare cosa verrà dopo. Abrams tira le fila con le dita delle mani, indicando volta per volta ai membri del suo quintetto che è di turno a prendersi la scena. Suona poco, a volte solo con la mano destra e con rumorosi cluster, quasi sempre sul registro basso, e quando prova a farlo “sul serio” ha un che di vagamente monkiano. Ma poco importa, perché qui non è terra di virtuosismi e di prodigi della tecnica, e ciascuno deve esprimere la sua personalità in modo radicalmente diverso.

Il più applaudito è il dotatissimo vibrafonista Bryan Carrott: forse il suo strumento è l'unico ancoraggio immediato, “melodico”, a qualcosa di già sentito. Ma quando torna per primo sul palco per il bis (altri 10 minuti di arrampicata sugli specchi) esordisce suonando le bacchette tra loro, poi sfiora la struttura del vibrafono, batte sul leggio e infine attacca l'assolo lavorando con le mani nude. Tutto con una naturalezza unica. A fargli da contraltare per tutto il concerto c'è il giovane Jonathan Finlayson: la sua tromba sinuosa e misteriosa sembra vagare senza una direzione precisa, e gioca per sottrazione, fino ad eccheggiare un miagolio o certe sonorità della voce umana. Alle spalle, una sezione ritmica fenomenale. Leonard Jones, che sostituisce l'indisposto Brad Jones, tira fuori le potenzialità timbriche del suo contrabbasso, suonandolo con l'archetto o torturando le corde con profonde svisate. Reggie Nicholson, al suo fianco, si diverte a rallentare il ritmo, sfidando il pubblico e dilazionando con sagacia il momento in cui dispiegare tutta la potenza dei tamburi, arte di cui pure è maestro; nel frattempo fa cantare la sua batteria accarezzando i tamburi con la mani e toccando i piatti anche sul fianco, oltre che sulla superficie. Poi ci sono i passaggi d'insieme, a volte fragorosi e rumorosi (finalmente?), a volte contrastati e saltellanti, quando i musicisti giocano a sovrapporre brevi passaggi ripetuti (ciascuno ha il suo).

È uno spettacolo straniante e coinvolgente, misterioso e rarefatto, che pur senza rinunciare al suo spirito d'avanguardia, ancora giovanissimo cinquant'anni dopo il primo vagito, ti prende per mano e ti invita a seguirlo. E per chi ancora si chiede se questi signori “sanno suonare anche il resto” (cioè il jazz tradizionale), c'è un gustoso aneddoto che viene direttamente dal soundcheck, con Abrams che erudisce il suo giovane trombettista sui corretti passaggi di un antico ragtime. Più tradizione di così...

Fotografie di: Andrea Furlan